��S���i���j�� �������s���V��K�˂�

�������s(��S���j�A���� �O

�wTRIZ�z�[���y�[�W�x�@2018�N10��16��

�f�ځF�@2018.10.16�@

��S���i���j�� �������s���V��K�˂� |

|

|

|

|

|

�f�ځF�@2018.10.16�@ |

Press the button for going to the English page.

�ҏW�m�[�g (���� �O�A2018�N10��11��)

���́A�挎9����10���ɑ��s�V������̈�S���ɍ������s���V��K�˂܂����B���傤��10���`12���ɑ�㍑�ی𗬃Z���^�[�œ��{�n���w���Â̍��ۉ�cICCI2018���s��ꂽ�̂��@��ɂ������̂ł��B

���́A���ƍ�������́A���w�Z5�N���̂Ƃ�����Ƃ��߂��ŁA���w�E���Z�����ɍb�z�w�@(���Ɍ����{�s�j�Ŋw�сA��e�j�X�̃y�A��g��ł����e�F�ł��B��w�Ȍ�͎��������ɏo�āA�������w�ƃR���s���[�^�����A����A��������͋��s��w�Ō��z���C�߁A���������Ĉ�S���Z�E�ƂȂ�A�ޗǏ��q��w�̋����ƌ��z�v�������̏����Ƃ����O���̑��܂ő啱������܂����B���삪�Ⴂ�A���Z�n�悪�����ɕ�����Ă��܂����̂ŁA���N�̔N���ƁA���Z�̓������ق�̎��X�̖K��ȂǂŌ݂��ɕ����Ԃ�̏����͒m���Ă��Ă��A�{���Ɍ�荇����Ƃ��͂��܂葽������܂���ł����B����̖K��ŁA��������̐����A�f���炵�����ĔF����������ł��B�����ŁA���낢�남�肢�����āA�������s�t�̊�����ʁA�����čl���Ă����邱�Ƃ�{�wTRIZ�z�[���y�[�W�x�ŏЉ�������邱�ƂɂȂ�܂����B

���̃z�[���y�[�W�́A���Ƃ��ƃ��V�A���܂��TRIZ�Z�@���e�[�}�Ƃ��Ĉ����A�Z�p����A��w��Y�ƊE�ł̋����K�p�Ȃǂ��f�ڂ��Ă��܂�������A�ǎ҂̕��X�ɂ͍ŏ��́u��Ⴂ�v�̊��������邩������܂���B����ł������ߔN�ATRIZ�����Ƃɂ����u�l�����v�i�v�l�@�j���Љ��ɓK�p���āu�l�ޕ����̎�v�����v�Ƃ������傫�ȐV�����l�����C�Â��Ɏ���܂����̂ŁA�������s�t�̋L�����Љ�ł��邱�Ƃ́A���ɂ��肪�������ƂƎv���Ă��܂��B�������ǂ݂��������A�ӂ̂���Ƃ��낪�������Ă��������邾�낤�Ǝv���Ă���܂��B

�@��S���̊T�v

��S���́A1185�N�@�R��l�̊J��ɂȂ�A�R����������y�@�̂����ł��B���̉��v�A�����A�A�N�Z�X�ȂǁA�ڂ����͈�S���z�[���y�[�W�F�@http://www.isshinji.or.jp/�@

���������������B���̓����̂������������܂��ƁF

�E�@�@�R��l��\�ܗ��掵�ԎD��

�E�@�c��19�N�i1614�j�̑��~�̐w�ł͓���ƍN���̖{�w�����n�ɂ�����܂����B

�E�@�]�ˎ��㖖������͔N�����x�Ŏ{��S�@�v���s���u���������̎��v�Ƃ��ē��킢�܂����B�i�@�h���킸�j

�E�@�@�h���킸�[���������A10�N���Ƃɂ����Łi�⍜�ő����鈢��ɔ@�����j���B����20�N���B

�E�@�V�������o�̎��@���z�F�@�m����A�M�k��فi���z�a�j�A�u���i�O��œ��j�Ȃǁi�������s�t�v�j�B

�E�@����s���F�@���j�w�Z�i��1��j�A�ʌo��A���[�K������A�_�������A��S����O�Q�Ȋ�ȁ@�Ȃ�

�E�@���̑��F�@���W�I�����u��S���������邿����Ƃ����b�vABC�����������j��8���i10���ԁj�A��S���̖{�B

�@�������s�t�̌o��

|

|

||

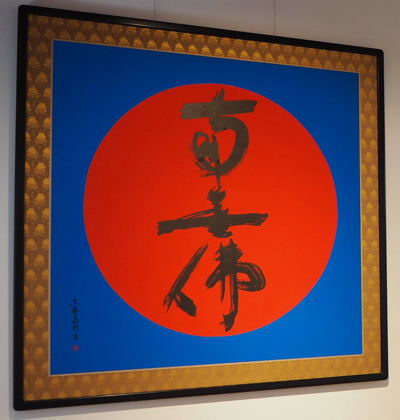

���� �O�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������s�@�t 2018�N 9��10���@�@��S���@�O��œ��@�����i�O���[�J�j�@�ɂ� |

�@���֖����@�u�얳�Łv�@�i�������s�t�@���j

|

���֖��� ��S���̗��j�͕������N�i1185�j�@�R��l�����̒n�ɂ����āu�ϖ��ʎ��o�v�ɐ������u���z�ρv�ƌ������̊C�ɖv���鑾�z�̌��̒��Ɉ���ɕ��̑傫���ƋɊy��y�̋P������������u�s�v���s��ꂽ���ƂɎn�܂�܂��B��S���{�����ɑ������T�u�̏��{���u���ϒ��v�ł̓O���[�v�̓��ʉ���@�v��v���܂����A���̂����ł͏�L�G�s�\�[�h�Ɉ���ő��z�Ƃ��̒��̕��l�Ɍ������ċF��܂��B �V�K����̂��ߎ����M�������܂����B���������ƌ��������Ȍ����\����ʂł͂���܂���B�����M�������Ă����̎v���悤�ɂ͂Ȃ�Ȃ��u�|�M�v�������܂����B���̌��͏o�悤���Ȃ����l�ɏ����Ē������u�얳�Łv�ł��B |

|

��������́A�w������Ɉ�S���O�Z�E�̈�l���̓T�q����̉ƒ닳�t�������̂����ŁA�������������Ƃ����܂��B���̌�A��y�@�̐��K�̏C�s��ς݁A�������u�ꂩ��v���������Ƃ̂��Ƃł��B���̓��֖����́A�u���ϒ��v�̂��̂Ɠ����ɏ����ꂽ���̂ŁA�u�������i����ނǂ��j�v�Ƃ�����S���̎j���قɌf�����Ă��܂����B����2���قǂ̓��X���鏑�ł��B��y�@�ł͒ʏ�u�얳����ɕ��v�Ə����܂����A�����ł͂����ƍL���u�얳�Łv�ƔO���܂��B�@�@�@�i����j |

��S���@�u���u�O��œ��v�@�����@�@�@�i�������s�t�@�v�j�@�@[�ʐ^���N���b�N���Ċg��]

�O��œ� �Â�����́u��S�������v�O���̌����ɖʂ��ĊJ��������Ă��āA�ߑO9������ߌ�4���܂łǂȂ��̏o��������R�̂����ł��B�܂��Ɂu�J���ꂽ�����v�ŁA�C���h�̐_�X�̎R�q�}�����A����ނ������ʕlj�̈���ɕ��A�ω��E��������F���ƑΖʂ��Q�q�o���܂��B �����ł͖����̑�l���j�ɕ����p�t�H�[�}���X�Ƒm���̂��b�\�u���j�w�Z�v���J�Â����ق���X�̍Â������J�Â���܂��B�u�����ł����Q��o���āA���l�ɂ��o����č���A���炬�Տo����l�ȏꏊ�A�A�A�{���A�����͂���ȏꏊ�ł���ׂ��ƍ\�z���A�ꏊ�āA2002�N�ɗ��c�v���܂����B�z�[���̊O���[�J�̕ǂ͐_�̎R�{��R��͂��đ召��̂̕��l�����Ԙ@�䂪�o���Ă��܂��B100�N�Ԓ����F�l�̂���i�ő�����1000�̂ɂȂ�\��ł��B ���w����Ԍ���P�������A�����V�䂩��V��̌��������A�A�A�A���̌`��`���邽�߂ɁA�C���h�̂����A�g���R�̂����i�C�X�������j�A �x�j�X�̃r�U���`���l���i�L���X�g�����j�Ȃǂ���A���ׂĂɋ��ʂ��镵�͋C�𒊏o���܂����B���j�w�Z�ł͏o�������u������₷���������v��S�����Ă��܂��B250�l�̎Q���҂Ƌ��Ɂu�������́v���̂��܂��B�Ō�ɂ́u�����̓��͂��悤�Ȃ�v�̉̂ŁA�A�A�B

|

�����̊O�ǂ͕��ʂ̑������̃r���Ȃ̂ł����A�J�������ꂽ����������ɓ������Ƃ��Ɋ�ɔ�э��ނ̂��A���̓��w�ł��B�܂��ɑ����݂̂܂��B���炩�ɓ����ɘp�Ȃ�����̉~���`�̓��ŁA�������S�ʕlj�̓��w�A��O��250�l�̃C�X�Ȃł��B �lj�̈���ɎO���}�́A���s�����������̎R�z����ɐ}�i�d���j�����~���ɂ������̂ł��B�q�}�����A��𒉎��ɍČ����A���̎�O�͌Ñ�ɕ������h���������n�тŁi�ʐ^�ł͐�Ă��܂�������Ɂj�o�[�~�����̐Ε����`����Ă��܂��B���̍����ƎR���z���āA����ɕ����������̋~���̂��߂ɂ܂��ɗ��}���ꂽ�Ƃ����}�ł��B ���̂����ɓ��������낢��ȍ��̐l�������i�C���h�̐l���A�C�X�����̐l���A���[���b�p�̐l���j�A�����̍��̂����̂悤���A�S�������Ɗ�������Ƃ̂��Ƃł��B�{���ɑf���炵���Ǝv���܂��B

|

�ŏI�X�V��: 2018.10.16�@ �A���F�@���� �O nakagawa@ogu.ac.jp